群馬県立中央中等教育学校

Gunma Prefectural Chuo Secondary School

群馬県立中央中等教育学校

Gunma Prefectural Chuo Secondary School

AI技術の発展が著しくなり、虚構の中だけでのみ存在していたAI像が実存のものとなってきています。計算能力はもちろんのことですが、言語能力ですら人間を凌駕する社会はそう遠くないかもしれません。今回の講義を聞いて、AIがもたらすであろう恩恵を学ぶと同時に、科学技術と人間が共存していく難しさを知ることができました。

人間のアイデンティティとは何なのか、現代社会に生きる私たちができることは何なのかを考えるよい機会になりました。(5学年、吉田年男)

7/11(火)に本校の4,5年生有志と上海甘泉外国語中学の生徒との交流会がカフェテリアで行われました。中国からの生徒一人につきバディの本校生徒2~4人がつくという形式で交流をしました。1時間という短い時間ではあったものの、お互いの文化や生活、勉強などについて紹介しあい、大変濃密な時間になりました。今回の交流をワールドシチズンになるために生かしていきたいです。(藤本進太郎、5学年)

私たちは、上海から同年代の学生約20名をお迎えし、文化や「推し」について交流しました。お互いの学校の様子について話し、相手校では部活動の時間が少なく、1日に10時間の授業があると知ったことが特に衝撃的でした。

また、上海の景色の写真をたくさん見せてもらいました。建物の規模は大きく、豪華で、私達が見たことのない世界を知ることができました。

素晴らしい経験をさせていただき、とても有意義な時間でした。(4学年)

模擬国連の2日目では、アンモデの中で様々な草案が統合されたり分割されたりした。代表国の大使は草案のスポンサー強化のため他国と交渉したり、草案の改定をしたりできた。そうでない者は各国の交渉の状況を観察して把握し、どの条文に賛成するのが自国益の観点で良いか吟味できたと思う。この活動を通して私達は、世界に目を向けたことに対して考え、合意形成を図り解決を目指す良い経験ができたと感じる。(3年生、小池竜大)

模擬国連、決議案採択。私は議長として携わり、エネルギッシュな活躍の素晴らしい大使達と共に会議を創造できたことを誇りに思う。

世界へのメッセージ・成果文書は、実現性と持続可能性に配慮した政策が採択された。将来の食料問題を真剣に考えた行動計画、必ずや国際益達成に寄与するだろう。

今会議での決議のコンセンサスは実に意味のあるものだったと思う。複雑な問題に直面する国際社会での合意形成は困難な課題だ。しかし私たちの模擬国連の国際協調は未来の希望を予見させた。決意を新たに一層の国際理解に努め、今回の学びを世界探求に還元したい。(3年生、小松美羽)

1日目についてはこちらをご覧ください。

我が校では、2月2日に模擬国連の一日目が開催されました。「2050年に世界中の人が一年中、安全で栄養満点のものをお腹いっぱい食べられるようにするために」といったテーマで私達はこの模擬国連を進めていきました。私達が主となってこの会議を作り上げてくという経験ができること、世界全体に目を向けることの大切さを学べたことは今後とても役に立つでしょう。この会議がより良くなるように二回目も生徒全員で励みたいです。(設樂大翔、3年生)

模擬国連1日目。私は議長という役割で参加した。議長の仕事は初めて且つ原稿も英語であったため緊張したが、次第に会議をまとめて進行することの楽しさを見出し、また大使として参加するより俯瞰的に各所で行われる議論の様子を見ることができた。「模擬」の会議ではあるものの、世界中の人々が平和で安全に暮らせるように各国がどう協力していくかを政策を通して考えられる、また、世界中の現在の様子、課題を知ることができる良い機会だと思った。(清水結月、3年生)

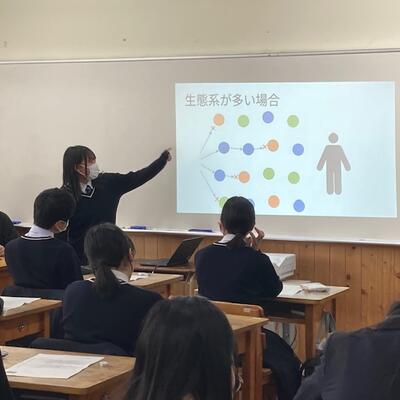

2月2・3日に、FEWC課題研究発表会が開催されました。1年〜5年の生徒が、個人の研究テーマに基づいてプレゼンを行い、1年間にわたって取り組んだ研究課題を共有する機会でした。今年度も、学年ごとに設定された大きなテーマの中から、様々な課題についての発表がありました。研究内容を深く理解し、クラスメートに分かりやすく説明した上で、質疑応答の時間を通して他の生徒との交流を深め、新しい知識を得ることができました。2日間にわたって各クラス全員が発表し、コミュニケーション能力を高めながら、大変充実した内容の発表会となりました。3月に行われる学年発表会と全校発表会も大変楽しみです。